“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家,商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”这是唐代诗人杜牧的一首著名绝句《泊秦淮》,这首诗不仅描绘了秦淮河畔的美丽夜景,更蕴含着对时代变迁的深刻思考和对国运兴衰的忧思,本文将从多个角度深入赏析《泊秦淮》,探讨其艺术特色、历史文化背景以及它在今天的意义。

一、创作背景与诗人简介

杜牧(803-852年),字牧之,号樊川居士,是晚唐著名的文学家、诗人,他的诗歌以清丽脱俗、豪迈奔放著称,在唐代诗坛独树一帜,杜牧生活在唐朝由盛转衰的关键时期,目睹了许多社会问题和政治腐败现象,因此他的作品常常透露出对国家命运的忧虑和对个人理想的追求。《泊秦淮》正是他这一时期的代表作之一。

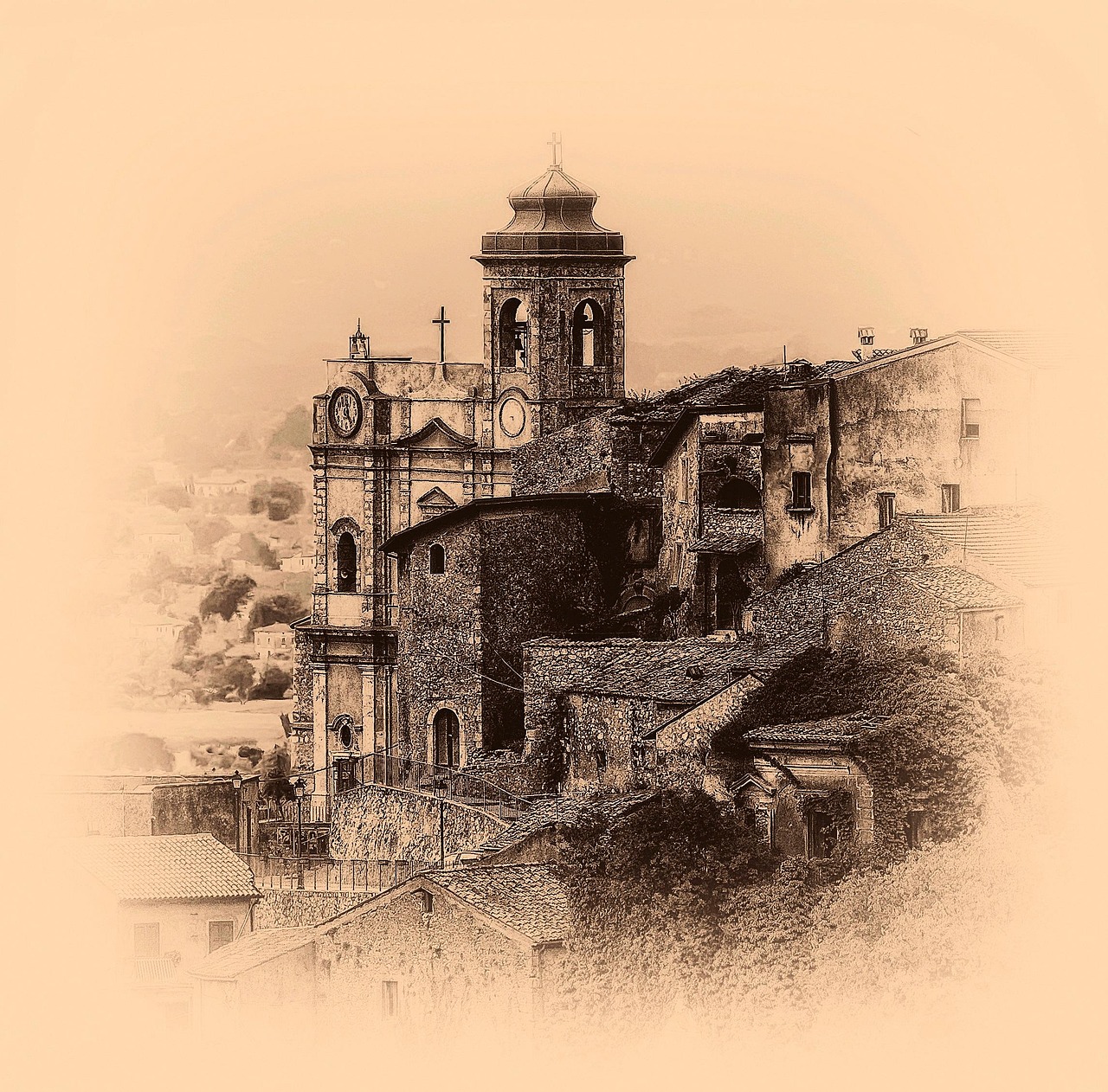

据记载,《泊秦淮》写于公元846年左右,当时杜牧任职于江南地区,一次夜间乘船行至金陵(今南京)时所作,当时的金陵作为六朝古都,历经沧桑变化,而秦淮河更是承载着无数繁华旧梦,此时的唐朝正处于晚唐时期,内忧外患不断,社会动荡不安,面对此情此景,杜牧心中难免泛起阵阵惆怅之情。

二、诗句解析

第一句:“烟笼寒水月笼沙”

这是一幅充满诗意的画面:轻烟笼罩着寒冷的河水,明月洒下银光映照在沙滩上。“寒”字不仅点出了季节特点,更暗示了诗人内心的孤寂;而“烟”、“月”这些意象则为整首诗营造了一种朦胧、静谧而又略带凄凉的氛围,这种景象不仅令人联想到南朝梁元帝萧绎《荡妇秋思赋》中“日暮碧云合,佳人殊未来”的意境,同时也为下文埋下了伏笔。

第二句:“夜泊秦淮近酒家”

“夜泊”即夜晚停船靠岸,“秦淮”指秦淮河,“酒家”则是指酒店或茶楼,此处通过具体的场景描写,既交待了时间地点,又为读者勾勒出一幅生动的画面——一艘小船缓缓靠近岸边,在昏黄灯光下依稀可见几家热闹非凡的酒馆,值得注意的是,“近酒家”三字暗含着一种讽刺意味,尽管周围一片荒凉,但仍然有一些人沉迷于声色犬马之中,忘却了国难当头的事实,正如南宋爱国词人辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中所写道:“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。”

第三句:“商女不知亡国恨”

这句话直接表达了诗人对于那些只知享乐而不顾大局者的态度。“商女”是指从事商业活动的女人,包括歌妓等娱乐场所的服务人员,她们或许并不理解国家沦丧所带来的痛苦,依旧歌舞升平、纸醉金迷,杜牧借“商女”来比喻当时一些贪图安逸、不关心国事的人群,批评他们在国家危难时刻仍然沉湎于奢靡生活,缺乏责任感和使命感,这也反映了杜牧对现实社会不满的情绪以及他对国家命运深切关怀的情怀。

第四句:“隔江犹唱后庭花”

最后两句形成了鲜明对比:一边是战火纷飞、江山易主,另一边却是隔江相望、依然听得到那支名为《玉树后庭花》的亡国之音。《玉树后庭花》相传为南朝陈后主所作,因歌词华丽绮靡且内容空洞无物,被视为亡国之音,杜牧引用此典故,进一步强调了“商女不知亡国恨”的悲哀与讽刺,他以此警醒人们不要忘记历史教训,要珍惜和平稳定的社会环境,更要积极投身到建设美好家园的伟大事业中去。

三、艺术特色

1、意象丰富:整首诗运用了“烟”、“寒水”、“月”、“沙”等多个典型意象,营造出一种凄美、哀婉的氛围,增强了诗歌的表现力。

2、对比强烈:通过对“商女”和“亡国恨”之间形成鲜明反差,突显了作者对于国家命运的担忧和社会现状的不满。

3、用典巧妙:《玉树后庭花》作为历史典故被巧妙地融入其中,既增加了文化内涵,又使诗句更加耐人寻味。

4、语言优美:全篇语言简练凝重,既有古典诗词之美,又有深沉忧伤之意。

四、现代意义与启示

虽然距今已过去千年,但《泊秦淮》依然有着深刻的现实意义,它提醒我们要铭记历史、珍惜当下,历史上许多朝代灭亡皆因内部腐朽所致,当今社会虽然繁荣昌盛,但也存在着各种挑战和困难,我们应当从古人智慧中汲取力量,共同维护社会稳定和发展进步,这首诗也告诉我们,每个人都应该具备社会责任感,无论身处何方,都要关注国家大事,积极参与公共事务,努力为实现中华民族伟大复兴贡献自己的一份力量。《泊秦淮》还教会我们如何看待人生得失,面对挫折与失败,不应自怨自艾,而应保持乐观向上的态度,勇敢迎接未来的挑战。

《泊秦淮》不仅是杜牧个人才华的展现,更是那个特殊年代人民心声的真实写照,它以优美的文字、深刻的寓意,让我们领略到了中华文化的博大精深,希望读者们能够通过这篇文章,对这首经典之作有更深的理解,并从中获得启发与感悟,在未来生活中,愿大家都能像古代先贤那样胸怀天下、勇担使命,书写属于自己的辉煌篇章。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。